差错控制¶

Abstract

重点掌握: 1. 了解和对比三种典型差错控制体制。 2. 由最小码距计算纠错位数和检错位数。 3. 会用典型检错算法进行检错判断,并针对停等 ARQ,分析其吞吐量和差错概率。 4. 选择重传的吞吐量和差错分析,回溯 N 重传的机制和循环冗余校验(CRC)。 5. 给定生成矩阵,计算校验矩阵,并做编、译码的输入、输出计算。 6. 给定部分码本,计算线性系统码的生成矩阵。 7. 汉明码的构造方法,编译码计算和性能分析。 8. 给定突发差错的位数,设计交织器参数。

差错控制的主要方法:

(1)反馈原信息进行确认

Destination 把从 Source 处收到的 bit 串原样发送给 Source,然后由 Source 来判断:若与所发一致,则发送下一个 bit 串,否则重发这一组 bit 串。

不一定绝对可靠(因为反馈过程中也可能出错),且效率太低。

(2)检错重发(Automatic Repeat Request, ARQ)

Source 对准备发送的 bit 串添加冗余位,用于检错。只要有一个 bit 位不对,就需要重发。

降低了通信效率和速率。

例如,我们原本仅仅发送 1 个 bit:“0” 或 1,现在添加 2 个 bit 的冗余位:

接收端判断: \(000\to 0,\; 111\to 1\) ,其余 6 中情况 \(110,101,001,\cdots\) 全部判错,需要重发。该过程为纯检错。

(3)前向纠错(Forward Error Correction, FEC)

有一些通信系统没有反馈链路(例如电视),或者无法容忍重传的延时,因此 ARQ 方法不适用。而 FEC 的方案是“相信大多数”,Destination 对接收到的 bit 串进行纠错。

例如,我们原本仅仅发送 1 个 bit:“0” 或 1,现在添加 2 个 bit 的冗余位:

接收端判断:

我们容忍可能出现的错误,最邻近码字原则(nearest neighbor decoding)进行判断:对于 \(111\) ,只要接收的 3 位 bit 串中有 2 位与它相同,就认为发送的是 \(111\) . 该过程为纯纠错。

码本的检错与纠错¶

检错:检查收到的数据是否发生错误,但不修改数据,只是报告“对/错”。只能分成“合法码字”和“非法码字”两个集合,非法的就丢掉重传。

纠错:不仅能发现错误,还能推断出原始数据并直接修正。收到非法码字后,能定位到它最可能的合法码字,然后替换成它。

定义:信息 bit 串映射的结果,称为码字;码字的集合,称码字集合;码字集合连同映射关系,称为码本。

两个 bit 串(或码字)对应位之间相异的 bit 个数称为汉明距离(Hamming Distance)。

合法码字集合中,任意两个码字之间的汉明距离的最小值,称为最小汉明距离 \(d_{\min}=\displaystyle\min_{i,j} (\mathbf{c}_i,\mathbf{c}_j)\) .

沿用上述的例子,传输 \(0\to 000,\;1\to 111\) .

- 对于 ARQ,除了 \(000,111\) 这两种正确的,其余 6 种 \(110,101,011,100,010,001\) 都认为有错,称为检 2 位错。因此对于 \(000\) ,只要错误 bit 数不超过 2,就会变成非法码字,但是如果错 3 位,就会变成另外一个合法码字 \(111\) ,检不出来,因此最多能检 2 位错。

- 对于 FEC,收到 \(111,110,101,011\) 就认为是 \(111\to 1\) ,收到 \(000,001,010,100\) 就认为是 \(000\to 0\) ,称为纠 1 位错。因为对于 \(000\) ,如果错误 bit 数不超过 1 位,能够纠正回合法码字,例如 \(001\to 000\) ,但是如果错误 bit 位数超过 1 位,例如 \(011\to 111\) 会被纠成另外一个合法码字,因此最多纠 1 位错。

定理:给定码本,其纠错位数 \(t\) 和检错位数 \(e\) 满足 \(t+e+1\leqslant d_{\min}\) .

推论:\(2t+1\leqslant d_{\min},\quad e+1\leqslant d_{\min}\) .

同样可以分情况讨论:

- 全检错。只要不全错,就能检出原始 bit 串,因此 \(e=d-1\) . 无法纠错,因此 \(t=0\) .

- 全纠错。在 bit 码空间中,距离 \(00\cdots 0\) 较近的判为全 0,距离 \(11\cdots 1\) 较近的判为全 1。若 \(d\) 为奇数,则 \(2t+1=d\) ,若 \(d\) 为偶数,则 \(2t+2=d\) ,综合起来就是 \(t=\left\lfloor\dfrac{d-1}{2}\right\rfloor,\;e=t\) ,即检出的错误都能纠正。

- 既检错又纠错。在 bit 码空间中,在两个半径为 \(t\) 的圆之外,均为无法纠错的野生 bit 串,圆内的 bit 串能够纠错,因此 \(t+e+1=d\) .

检错算法¶

Note

本课程差错控制编译码的代数运算均在 \(GF(2)\) 上。

加法为异或运算 XOR \(\oplus:\;0+0=0,\;0+1= 1+0=1,\;1+1=0\) .

乘法: \(0\cdot 0=0,\;0\cdot 1=1\cdot 0=0,\; 1\cdot 1=1\) .

\(GF(2)\) 上也可以定义矢量,矩阵的运算,数的运算法则同上。运算的对应位置,可交换性等,同 \(\mathbb{R}\) 上的矢量矩阵运算。

奇偶位校验。把原 bit 串各位相加得到的结果,添加到原 bit 串后面。

设原 bit 串为 \(\mathbf{m}=[m_1m_2\cdots m_k]\) ,则编码方式为 \(\mathbf{c}=[c_1c_2\cdots c_{k+1}]\) :

写为矩阵形式:

解码方式:注意到

故当 \(\displaystyle \sum_{i=1}^{k+1} c_i = 0\) 或 \(\mathbf{c} \cdot \mathbf{1}_{k\times 1} = 0\) 时,判为无错,否则报错,请求重发。

奇偶校验的检错能力: \(e = 1,\;t = 0\) ,即检 1 位错,无法纠错。

原因:

- 当 \(\mathbf{c}\) 中错 2 个 bit 及任意偶数个 bit 时 \(\mathbf{c}\cdot \mathbf{1}_{k\times 1}\) 仍为 0,无法检错。因此最多检 1 位错。

- 如果某个码字发生 1 位错误,我们知道“出错了”,但不能判断它原来是哪个合法码字。因为距离它 1 位的合法码字有很多个,没有“唯一最近”的合法码字可选。因此无法纠错。

性质:\(d_{\min} = 2\),因为对于 \(\mathbf{c}\) 翻转其中任意 2 个 bit 后得到的 \(\mathbf{c}'\) 仍满足 \(\mathbf{c}'\cdot \mathbf{1}_{k\times 1} = 0\) ,说明 \(\mathbf{c}'\) 也是合法码字,故 \(d(\mathbf{c}, \mathbf{c}') = 2\) .

漏检概率 \(p_m\) 为一个检错码发生差错,但未能检出的概率。对奇偶校验码,该漏检可能的情况为“错误偶数个 bit”,假设单个 bit 的差错概率为误 bit 率 \(P_b\) ,则:

停-等重传机制¶

码字: \(k\) 个信息 bit,映射(编码)成 \(n\) 个编码后的 bit(码字长度,对奇偶校验码 \(n=k+1\) )。

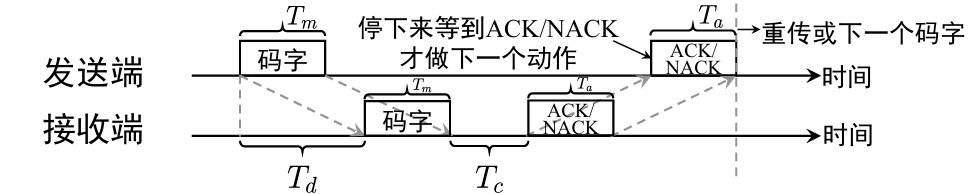

\(T_m\) :传输一个码字的时间(传完才能译码), \(T_m = \dfrac{n}{R_b}\) .

\(T_d\) :传播延时。对无线电有 \(T_d\) = 传播距离 / 光速。

\(T_c\) :译码的计算时间。

\(T_a\) :传输一个 ACK/NACK 的时间, \(T_a = \dfrac{\text{ACK/NACK 的比特计数}}{R_b}\) .

我们感兴趣停等 ARQ 的效率,在一个轮次中真正用于传输码字(注意,还不是消息 bit)的时间为 \(T_m\) ,额外的时间开销为:

即使一轮传输成功(无错,或有错但检不出来),其效率(有效码字传输时间在一轮中的占比)为:

成功(ACK)概率为 \(p_{suc} = \left(\dfrac{1 - P_b}{n}\right)^n + p_m\) ,不成功(NACK)概率为 \(1 - p_{suc}\) .

在第 \(i\) 轮成功的概率为 \(\left(\dfrac{1 - p_{suc}}{i - 1}\right)^{i - 1} p_{suc}\) ,服从几何分布。

要收到 ACK 的平均轮次数即为几何分布的期望 \(\dfrac{1}{p_{suc}}\) . 因此,要收到 ACK 需等待的时间为 \(\dfrac{T_m+T_{dca}}{p_{suc}}\) .

考虑随机误码引起重传,其效率为 \(\xi = \xi' p_{suc} = \dfrac{T_m p_{suc}}{T_m + T_{dca}}\) .

最后,注意到码字的 \(n\) 个 bit 中只有 \(k\) 个信息(消息)bit,故上层数据 bit 流体验到的速率为

线性系统码¶

除检错重发之外,前向纠错是另一大类典型差错控制方案,其通过纠错码(又称信道编码)实现,分为分组码与非分组码两大类。

纠错码:

- 分组码:从上层信息流中,每次切出 \(k\) 个(与信息流其它 bit 无关的)消息 bit 作为一个分组,即 \(\mathbf{m}\) ,映射为 \(n\) 个编码 bit 即码字 \(\mathbf{c}\) ,译码时只看 \(\mathbf{c}\) 经过 BSC 之后的 \(n\) 个 bit。

- 线性分组码:若一分组码中,任意两个合法(许用)码字 \(\mathbf{c}_1\) 和 \(\mathbf{c}_2\),其线性组合 \(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2\)( \(GF_2\) 上只有这一种组合方式)仍为合法码字。

- 线性系统码:若一线性分组码,对于 \(\forall\) 消息 \(\mathbf{m}\),其对应的编码结果满足 \(c_i = m_i,\; i = 1, 2, \cdots, k\) ,也就是编码结果的前半部分包含原始的 bit 串分组。

- 线性非系统码。

- 非线性分组码:例如 LDPC,Polar 码等。

- 线性分组码:若一分组码中,任意两个合法(许用)码字 \(\mathbf{c}_1\) 和 \(\mathbf{c}_2\),其线性组合 \(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2\)( \(GF_2\) 上只有这一种组合方式)仍为合法码字。

- 非分组码:有卷积码(整个信息流与某 bit 串做“卷积”,无法分组),Turbo 码(卷积码+ 交织器)。

对于分组码:定义 \((n, k)\) 分组码,相当于从 \(GF_2\) 上的低维空间 \(k\) 维向高维空间 \(n\) 维的映射。消息 bit 任意组合,故 \(m\) 有 \(2^k\) 个,遍布 \(GF_2^k\) 中每个点,最小汉明距离为 1。

合法(许用)码字 \(\mathbf{c}\) 与 \(\mathbf{m}\) 一一对应,故只有 \(2^k\) 个,而 \(GF_2^n\) 中有 \(2^n\) 个点,故 \(\mathbf{c}\) 的分布相对稀疏,提升了最小汉明距,提供了纠错能力。

代价是,在保持有用信息传输速率不变时,要求信道提供的 bit 速率提升为 \(\dfrac{n}{k} \tilde{R}_b\) ,可用的每 bit 能量降为 \(\frac{k}{n} E_b\) . 其中 \(\tilde{R}_b\) 为单位时间内需传输的信源 bit 数, \(E_b\) 为每个信源 bit 可用的能量。对信源而言,其速率只能是信道速率 \(\tilde{R}_b\) 的 \(\frac{k}{n}\) 倍。

对于线性分组码,总存在一个 \(k \times n\) 维矩阵 \(\mathbf{G}\),可将从 \(\mathbf{m}\) 到 \(\mathbf{c}\) 的映射表示为:

\(\mathbf{G}\) 又称为该 \((n, k)\) 线性分组码的生成矩阵。

进一步地,对于线性系统码,其生成矩阵 \(\mathbf{G}\) 需满足如下形式:

此时:

其中 \(\mathbf{m}\) 为 \(k\) 位信息位(Message bits), \(\mathbf{mP}\) 为 \((n - k)\) 位校验位(Parity bits)。

那么如何判断一个 \(n\) 位 bit 串是否为合法码字?

根据 \(GF_2\) 空间上的运算特性:

若记 \(\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{n\times(n-k)}\) ,称 \(\mathbf{H}\) 为校验矩阵,则合法码字 \(\mathbf{c}\) 一定满足 \(\mathbf{c} \mathbf{H}^T = \mathbf{0}\) ,也即合法码字空间为 \(\mathbf{H}^T\) 的左零空间。

具体求解 \(\mathbf{G},\mathbf{H}^T\) ,以及计算 bit 串编码输出、根据接收到的码字判断是否为合法码字的时候,核心方法是高斯消元法。

分组码译码¶

分组码传输的噪声模型:

其中 \(+\) 运算为异或运算,噪声矢量 \(\mathbf{e}=[e_1,e_2,\cdots,e_n]\) 各分量独立同分布 \(e_i\overset{i.i.d.}{\sim}\begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1-P_b & P_b \end{pmatrix}\) .

由于 MAP 准则在假设检验(统计学)上普适最优,当然也适用于分组码译码。再由 \(m\) 均匀分布,概率均为 \(2^{-k}\) ,故 \(\mathbf{x}\) 等概,于是 ML 准则适用。即:

引理:对于 \(P_b < 0.5\) 的 BSC 信道,ML 准则等价于最小汉明距离准则,即:

汉明码¶

首先,我们要做一个假设,即 \(\mathbf{e}\) 中最多只有一个 “1”,其余全是 “0”,最多纠一位错。因此 \(\mathbf{e} = \mathbf{0}\) 或 \(\mathbf{e} = [0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0]\) 第 \(i\) 位为 “1”,其余为 “0”。

由线性码性质 \(\mathbf{G} \mathbf{H}^T = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{m} \mathbf{G} \mathbf{H}^T =\mathbf{c}\mathbf{H}^T= \mathbf{0}\) ,而 \(\mathbf{x} \in \{\mathbf{c} : \mathbf{c} \in \mathcal{C}\}\) ,因此:

设 \(\mathbf{s}=\mathbf{y}\mathbf{H}^T\) 为校正子,因此 \(\mathbf{s}=\mathbf{e}\mathbf{H}^T\) .

- 若无错,则 \(\mathbf{s}=\mathbf{e}=0\) .

- 若有错且出错在第 \(i\) 位,即 \(e_i=1\) ,其余为 \(0\) ,则 \(\mathbf{s}=\mathbf{H}^T(i,:)\) 为 \(\mathbf{H}^T\) 的第 \(i\) 行,经过对比就能知道是哪一位出错了。

同时,上面的要求也对 \(\mathbf{H}^T\) 提出了约束:

- \(\mathbf{H}^T\) 的 \(n\) 个行各不相同。

- \(\mathbf{H}^T\) 中不能有全 0 的行。

由于 \(\mathbf{H}^T\) 是 \(GF_2\) 上的 \(n \times (n-k)\) 维矩阵,故每行是 \((n-k)\) 维行矢量,共有 \(2^{n-k}\) 个,排除一个全 0 矢量,共有 \(2^{n-k} - 1\) 个。

用 \(2^{n-k} - 1\) 个非零行矢量标识 \(n\) 位可能的差错( \(\mathbf{e}\) 中 “1” 可能的位置),必须一一对应,故有:

其中 \((n-k)\) 为校验位个数,也记为 \(m\) ,需从正整数中选取典型值,例如下表:

| \(m = n - k\) | \((n, k)\) 线性码 |

|---|---|

| 2 | (3,1) |

| 3 | (7,4) |

| 4 | (15,11) |

| 5 | (31,26) |

定理:定理:\((n, k)\) 汉明码的 \(d_H^{\min} = 3\) ,纠错位数 \(t=1\) ,用满了码距。

典型题型 1:给定信源的消息 bit 速率 \(R_b\) ,求用 \((n, k)\) 码编码后,滚降系数 \(\alpha\) 和许用电平数 \(M\) .

解题关键:编码后需传输的 bit 速率提升到 \(\dfrac{n}{k} R_b\) .

典型题型 2:给定 \(P_b\) ,求 \((n, k)\) 汉明码纠错失败的概率 \(P_e\) 即 \(\Pr\{\hat{\mathbf{c}} \neq \mathbf{c}\}\) ,又称误块率。

解题关键: \((n, k)\) 汉明码可纠一位错。故 \(\{\text{成功纠错}\} = \{\text{无错}\} \cup \{n \text{ 位中错一位}\}\) ,因此:

有的题目中 \(P_b\) 还需从电平或波形信道的参数中算出来,若给定信源 bit 的每 bit 可用能量 \(E_b\) ,则传输时(编码后)每 bit 能量降为 \(\dfrac{k}{n}E_b\) .

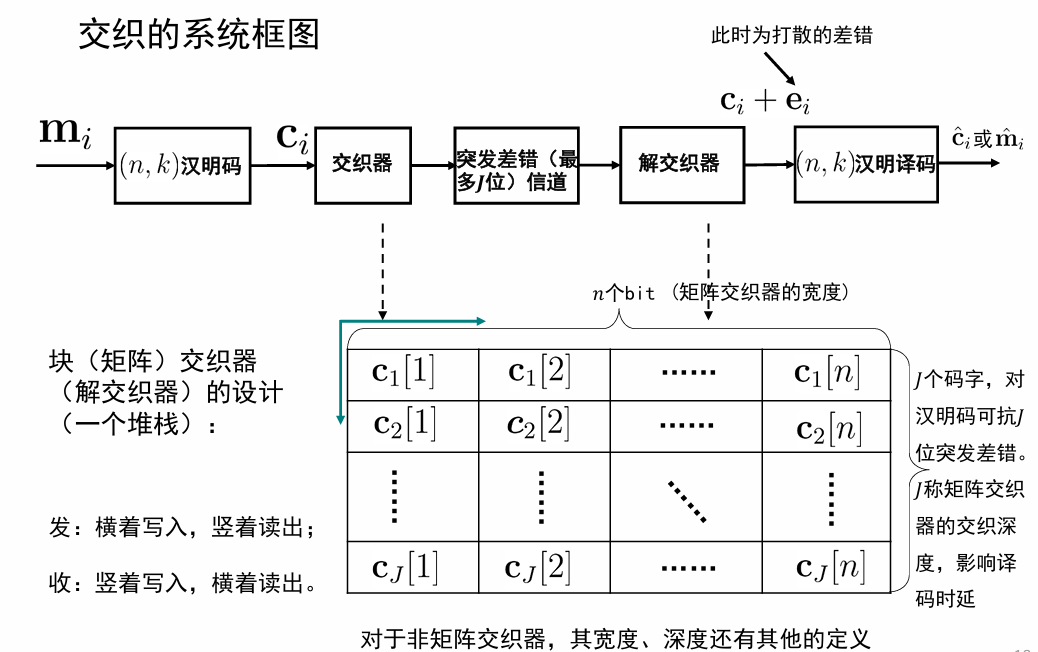

交织¶

汉明码适合纠“零星”错误,但对“集中突发”的误码无能为力。例如:在同样误码率下,要么不错,要错就连错 3 个 bit(无线通信常有此类情况)。此时汉明码毫无作用,甚至越纠越错。

附录¶

信源编码:目的是减少信源数据的冗余,提高数据传输效率,减少所需的传输带宽或存储空间。用最少的码字表示信源,是做“减法”。

信道编码:目的是提升数据传输的可靠性,通常在编码中添加冗余项用于检错和纠错,是做“加法”。